サポートセンターなどに問い合わせの電話をした際に、機械による音声案内で番号操作や音声での回答を求められたことありませんか?

多くの方がこの選択式の音声案内を一度は経験されているかと思います。

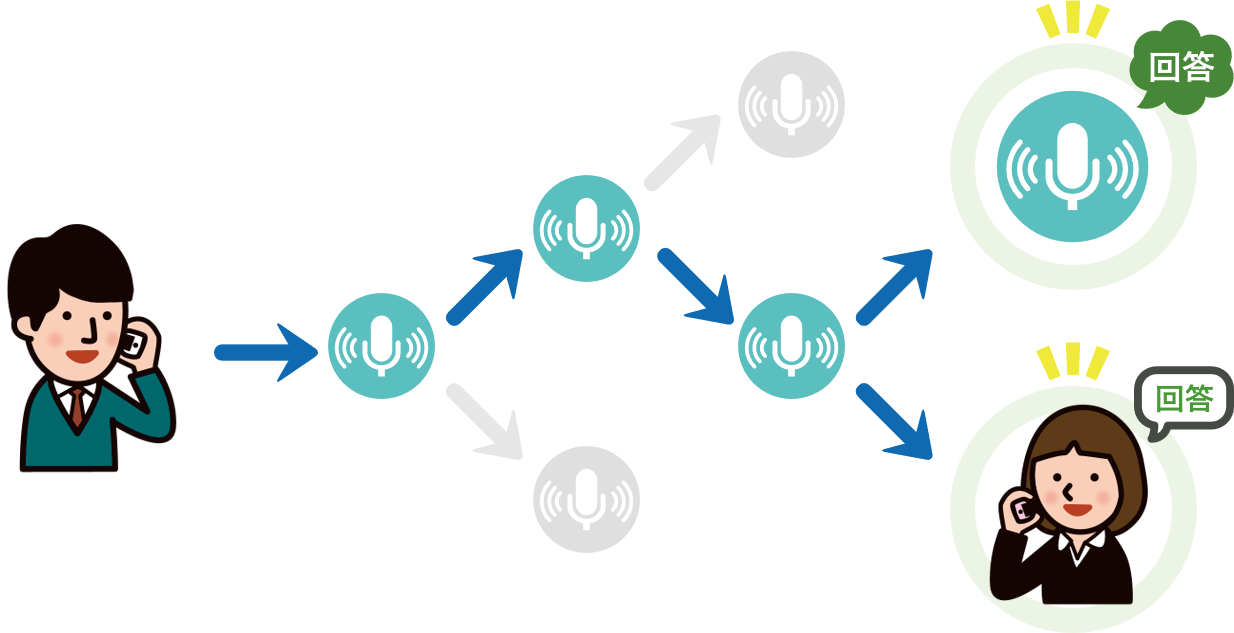

この自動音声応答案内はIVR(Interactive Voice Response)と呼ばれています。

このシステムを使って、お客様からのお問い合わせ内容を正しく振り分けていく流れを、コールフローと呼びます。

問い合わせた方からすると、すぐに担当者と話したいものではありますが、コールフローが広く導入されている理由とは一体なんでしょう。

一般的に広く使われているこのコールフロー(IVR)、実は導入時の設定を間違えてしまうとユーザー側にストレスや企業への不満が溜まっていってしまいます。

今回はコールフロー(IVR)についてご紹介します。デメリットについての解決法も併せてご紹介しますので是非最後までご覧ください。

[toc]

コールフロー(IVR)とは一体何か

とある会社のサポートセンターに電話で問い合わせをすると

「料金に関するお問い合わせは1を」

「サービス内容についてのお問い合わせは2を」

・・・など、機械による自動音声案内が始まることがあります。

利用者は、この案内に従って選択を進めていくことで、目的の回答へとたどり着くことができるのです。

この選択式の流れのことを、コール(呼び出す)フロー(流れ)といいます。

ネットショップの利用が増えてきたことで郵便物の再配達サービスを使う方も増えてきたと思いますが、お問い合わせ番号を入力して再配達の依頼をするといった経験もあるのではないでしょうか。

このようにお問い合わせ窓口やサポートセンターなどでもよく使われているコールフローですが、企業(受信側)や利用者(発信側)双方にとってメリットが多いという点で広く普及してきました。

コールフロー(IVR)のメリットは?

人が直接電話に出ることに比べて、コールフロー(IVR)が導入されている状態ではどのような差があるのでしょう。

企業側のメリット

- 発信者の用件に合わせたコールフローで、担当者による適切な応対や音声アナウンスによる応対が可能。

- 直接会話する際は、担当者に辿り着くまでに切り分けができているため折り返しや転送の手間がない。

- プッシュ操作や音声アナウンスで対応できる用件の場合、IVRにより自動で完結することができる。

- 自動応対のため、24時間運用が可能。

- 自動応対のため、スタッフ数を最適化できる。

- 顧客数が増加しても自動で対応することができる。

- 窓口の電話番号ひとつで済むため、担当部署や担当者の電話番号を伝える必要がない。

利用者(ユーザー)側のメリット

- 項目を選択していくことで欲しい回答が得られる。

- 直接会話の場合、用件内容に詳しい担当者に繋がる安心感。

- たらい回しにより待たされることが減り、何度も同じ話をする必要がないためストレスが減少。

- 間違い電話をしてしまった場合途中で気付くことができる。

使い慣れていないサービスだとどう質問したらいいのか、難しい話になって結局答えがわからないままになってしまうのではないか、そういった不安もIVRシステムがゴールまで導いてくれるので安心して問い合わせをすることができます。

このようにホスピタリティの面においても効果的で、スタッフの業務効率化や応対時間の負担を減らすメリットがあります。

コールフロー(IVR)のデメリットは?

実はそんなに多くありません。

広く利用されるようになったのもデメリットが少なくメリットが多いからではないでしょうか。

企業側のデメリット

- 発信者による間違った項目選択で、担当ではないスタッフに繋がってしまう可能性がある。

- 発信者側に発生する可能性のあるデメリットにより企業イメージを損ねてしまう可能性がある。

利用者(ユーザー)側のデメリット

- プッシュ操作や音声回答が何度も続くと通話料金が気になる。

- プッシュ操作ミスをしてしまうと最初からやり直すことに。

- どの項目(番号)が自分の用件に合致するのかわかりにくい。

- 自動音声アナウンスによる回答の場合、その場で聞き返すことができない。

デメリットの解決方法は?

プッシュ操作回数が多い場合、発信者にとってはストレスになります。通話料金も気になるため、この問題を回避するには選択項目を細かく分け過ぎないようにしましょう。

最短コースでお客様の望む回答を出せるようにしておくことが必要です。

選択項目を減らすことが難しい場合は、問い合わせ窓口となる電話番号をいくつか用意しておくのも効果的です。

電話を掛ける入口を分けておくことで、実際のプッシュ操作回数も軽減できます。

例:「支払いについて」「契約内容について」「サービスの機能について」

また、音声案内中であってもプッシュ操作が可能なタイプも存在します。

項目内容の振り分けの際には内容を明確にする必要があります。似たり寄ったりの選択肢だと発信者は迷ってしまい何度も聞きなおす手間がかかってしまいます。

分かりやすい言葉を使って、選択を迷ったり間違えたりしないようにしましょう。

最後の選択肢として、オペレーターと直接話せる項目を用意しておくのもホスピタリティの面で大切です。

どの項目にも当てはまらないと感じた利用者は、直接会話できる選択肢があることで不安が取り除かれます。

24時間自動対応にしている場合は、やはり項目名を明確にしておく必要があります。

対応するスタッフが新入社員の場合、電話対応がスムーズにいかずモチベーションに影響が出たり、最悪退職にまで発展する可能性もあります。

また、サービスの解約に関する対応の場合は、ベテランの人に繋がるようにすることで解約率の抑制にも繋がります。

プッシュ番号による割り振り先をしっかりと整理しておくことが大切です。

利用シーンのご紹介

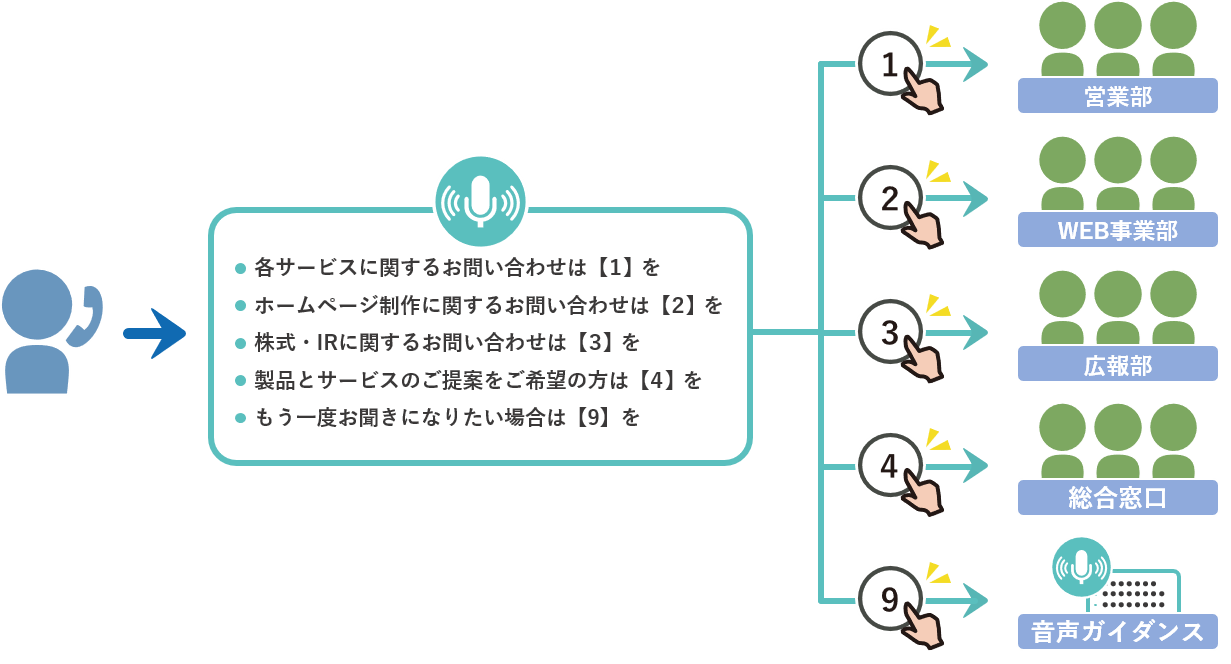

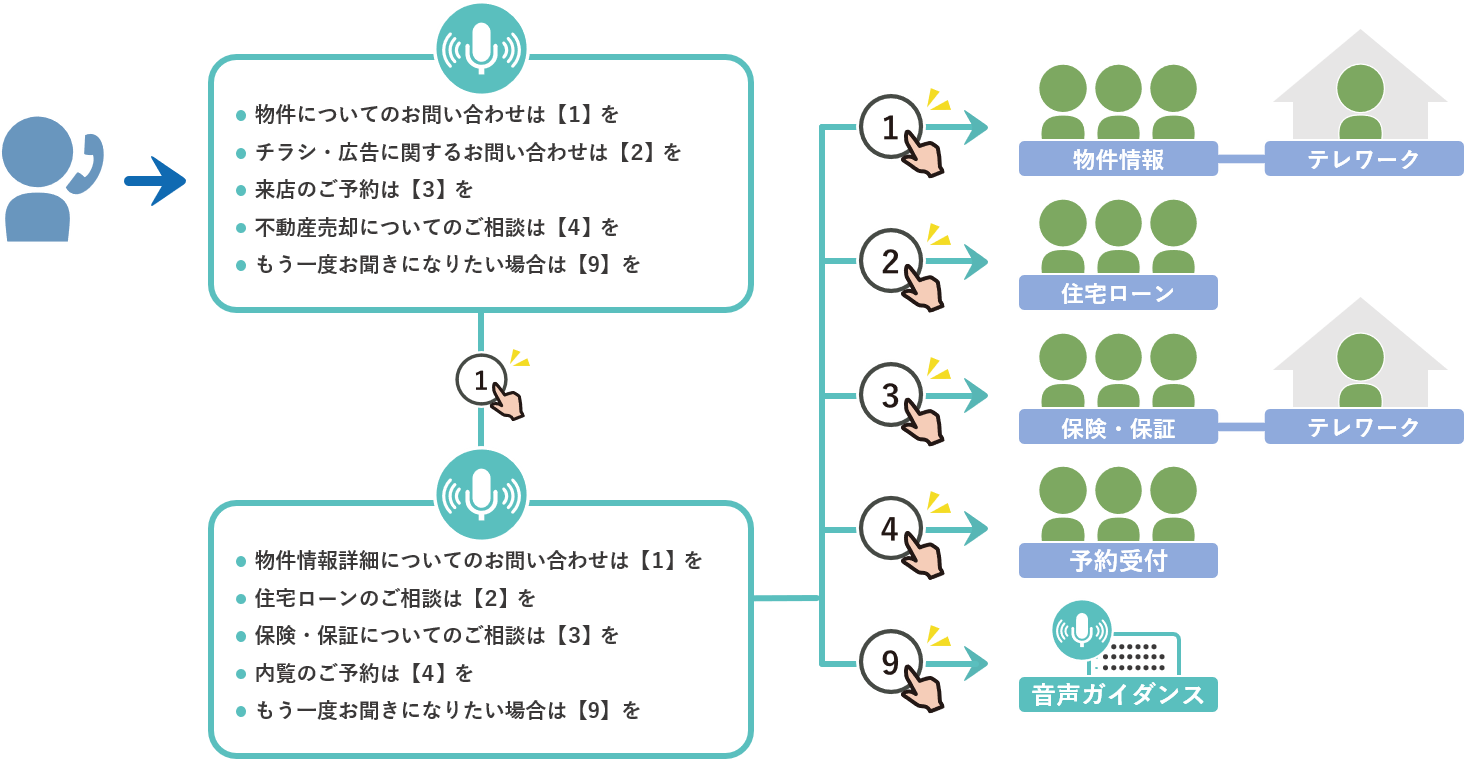

1 代表番号に受けた電話を各部署へ振り分ける

かかってきた電話を、番号をプッシュしてもらうことでお問い合わせ内容に合わせた部署に振り分けます。

担当部署以外が電話を受けた際の取次ぎの手間や、お客様をお待たせしてしまう時間を短縮することができます。

無駄な電話対応の時間を減らすことで業務効率化へと繋がり、お客様のストレス緩和にもなります。

2 1で振り分けた電話をさらに細分化して振り分ける

おおまかな部署分けでは上司への確認が必要だったり、お客様の疑問に回答できない場合があります。

音声アナウンスをいくつかの階層に細分化することもできるため、さらに特化した担当部署に繋ぐことができます。

お問い合わせの種類が多いと想定される場合などにも利用できます。

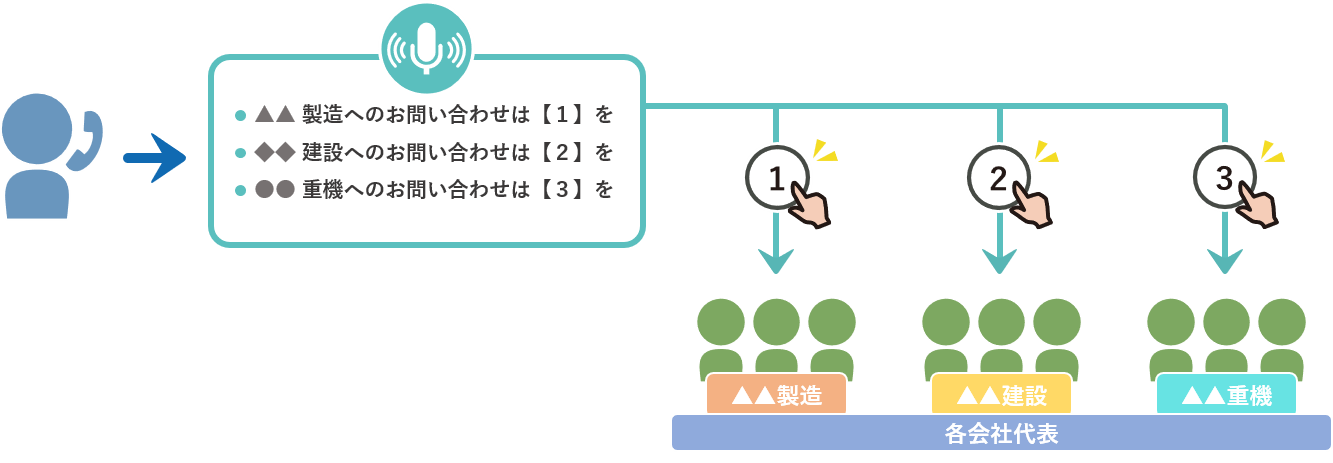

3 グループ会社の窓口をひとつにして各会社代表者に振り分ける

いくつかのグループ会社がある場合、窓口をひとつにして対応します。

IVRで会社ごとの番号に振り分けを行うことで、該当する担当者がスムーズに対応します。

各会社ごとに代表番号を公開しなくても、公開する電話番号はひとつで済みます。

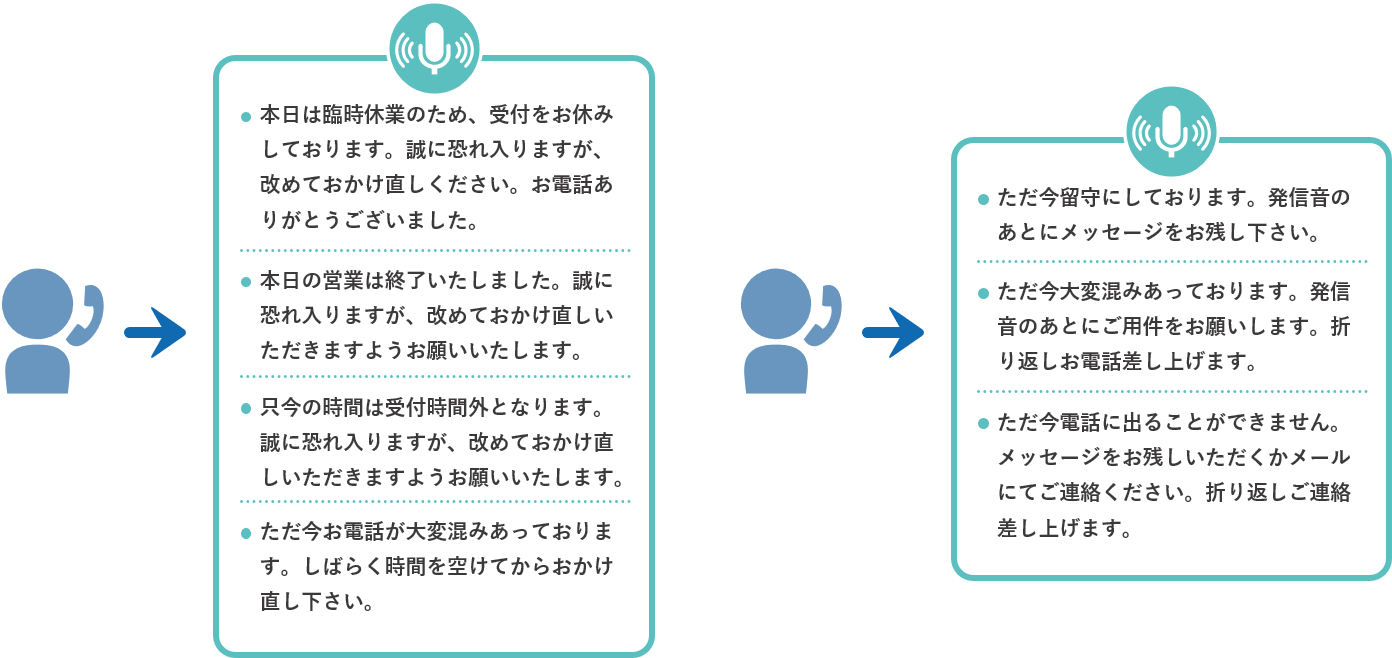

4 営業時間外や休日中の自動対応・留守番電話

営業時間外や休業日にかかってくる電話に音声アナウンスを流します。

また、留守番電話にメッセージを残してほしい場合にも留守電機能に繋ぐことができます。

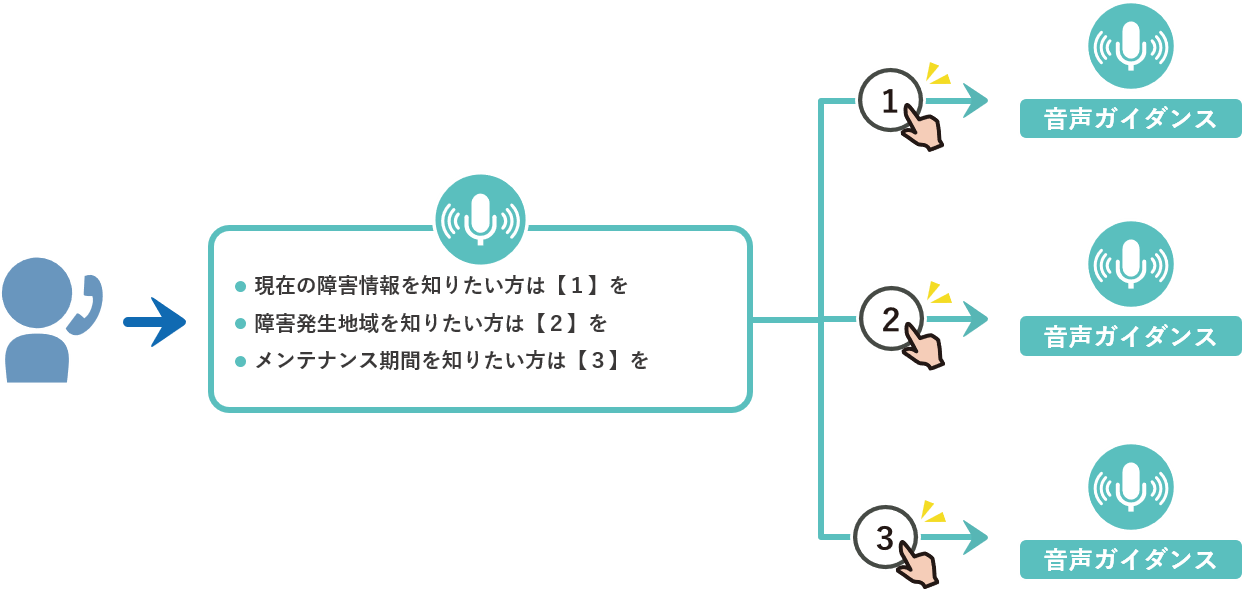

5 音声ガイダンスを使って24時間対応

24時間対応が必要な案内をIVRの音声ガイダンスで対応します。

問い合わせ数が多く見込まれるような場合など、電話対応に時間を割けないようなケースに用いられます。

6 その他の使い方

IVRの音声ガイダンスを利用し、休日や営業時間外であることを案内します。

営業時間内に電話が繋がらない場合には、混雑していることを伝えることで機会損失の可能性を抑えることも期待できます。

また、直接留守番電話機能へと繋ぐこともでき、折り返しの際にあらかじめ用件を確認することもできます。

まとめ

コールフロー(IVR)を導入していない場合、用件にすぐ回答できる担当者が電話に出られるとは限りません。

転送や折り返しによりお客様を待たせてしまったり、たらい回しにしてしまう可能性もあります。

また、間違い電話であったとしても、かかってきた電話には応対する必要があるため業務に支障が出てしまうことも考えられます。

コールフロー(IVR)を導入した場合、これらの問題が全て解決されます。

いかがでしたでしょうか。

今回はコールフロー(IVR)についてのお話でした。